À quelque pas de la rue de Vaugirard, artère parisienne commerçante et vivante par excellence, la gare est quelque peut délaissée, notamment parce qu’elle est dans l’ombre d’un édifice construit dans les années 1965 en bordure de voirie. Pourtant, l’esthétique et la morphologie de la gare caractéristiques des années 1870 en brique et calcaire blanc, verre et métal en fait un bâtiment emblématique d’un quartier en perpétuel mouvement.

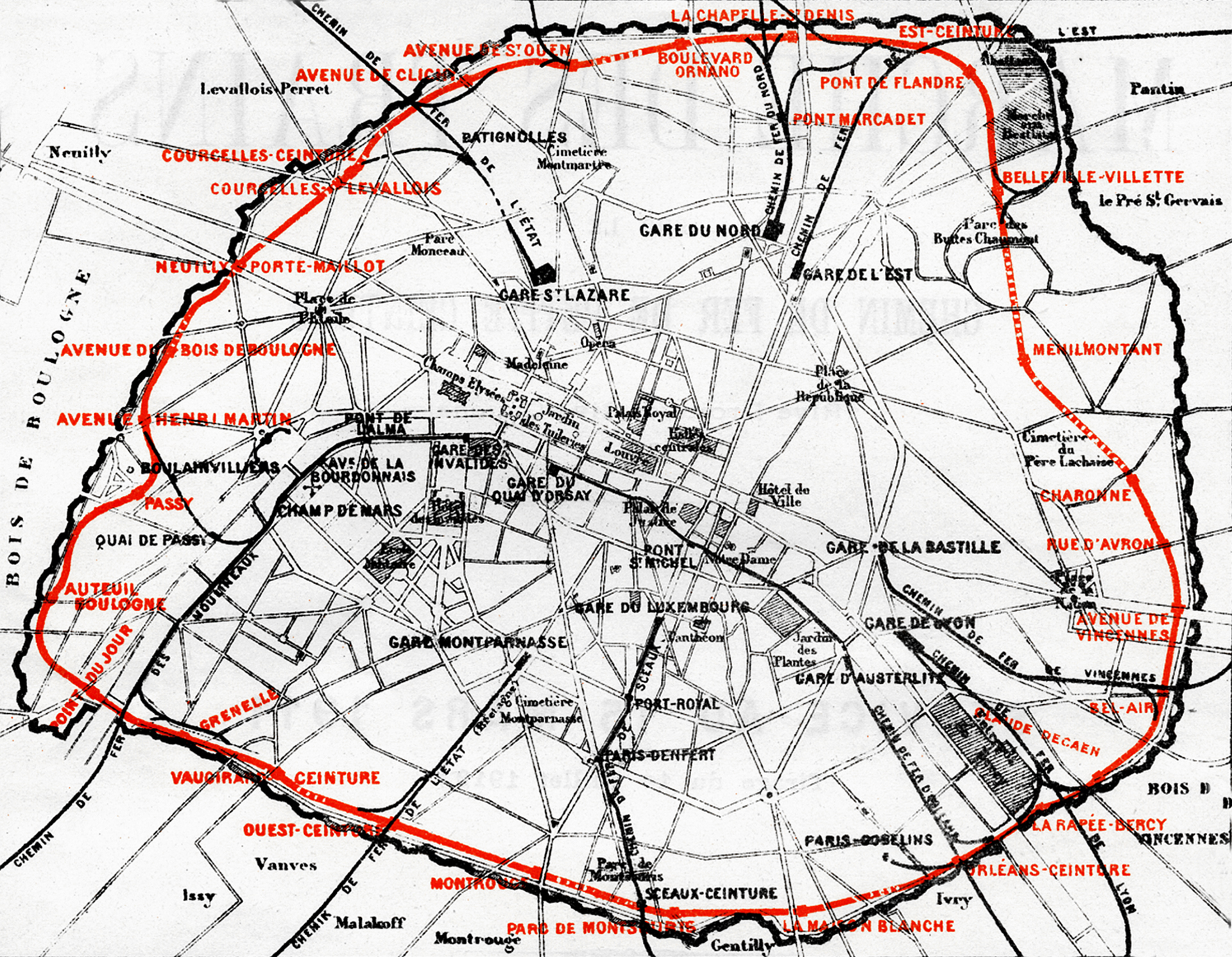

La transformation progressive de la petite ceinture en un lieu de promenade replace dans l’actualité cet ancien tracé ferroviaire sillon vert dans un contexte urbain majoritairement minéral. Au moment de sa construction, la ligne de la petite ceinture ne fut pas conçue pour passer au milieu du tissu bâti dense. Le tracé de la Petite Ceinture, dont la plate-forme devait être continue et pratiquement horizontale, a intercepté le relief de Paris en créant une succession de longues séquences, tantôt en remblai ou en viaduc, tantôt en tranchée ou en tunnel.

La configuration géométrique de l’infrastructure est ainsi un facteur déterminant dans la relation à l’espace de la ville. Qu’il s’agisse de l’effet belvédère offert par les tronçons en viaduc ou de l’intimité des parties en tranchée, son profil détermine sa relation à la ville et façonne des situations urbaines très variées et souvent inattendues. La relation entre ville et infrastructure est fortement impactée par les formes urbaines qui se sont constituées dans le temps le long de la ligne. La présence du bâti mitoyen, sa proximité, sa hauteur, sa configuration, agissent de manière importante sur la constitution du paysage de la petite Ceinture. Les différentes configurations du bâti par rapport aux emprises ferroviaires témoignent d’une manière de concevoir l’espace de la Petite Ceinture qui a évoluée au fil du temps.

On constate en effet un changement d’attitude avant et après 1935, date de la mise hors service du trafic voyageur. Si les bâtiments plus anciens ont été construits dos à la petite ceinture, considérée à l’époque comme un espace pollué et bruyant, il y a par la suite une volonté de plus en plus forte de s’ouvrir sur cet espace, devenu, au fil du temps, moins générateur de nuisances et de plus apprécié notamment en raison de sa forte végétalisation. Ce paysage discontinu renvoie plus à un paysage de cœur d’îlot qu’à un paysage de rue. Dans la constitution du paysage de la Petite Ceinture, les anciennes gares jouent un rôle patrimonial important. Sur les 31 gares d’origine, il n’en reste aujourd’hui qu’une quinzaine. Chaque gare présente ses propres caractéristiques, déterminées par plusieurs facteurs et notamment la configuration de la voie, l’époque de construction et la ligne d’appartenance.

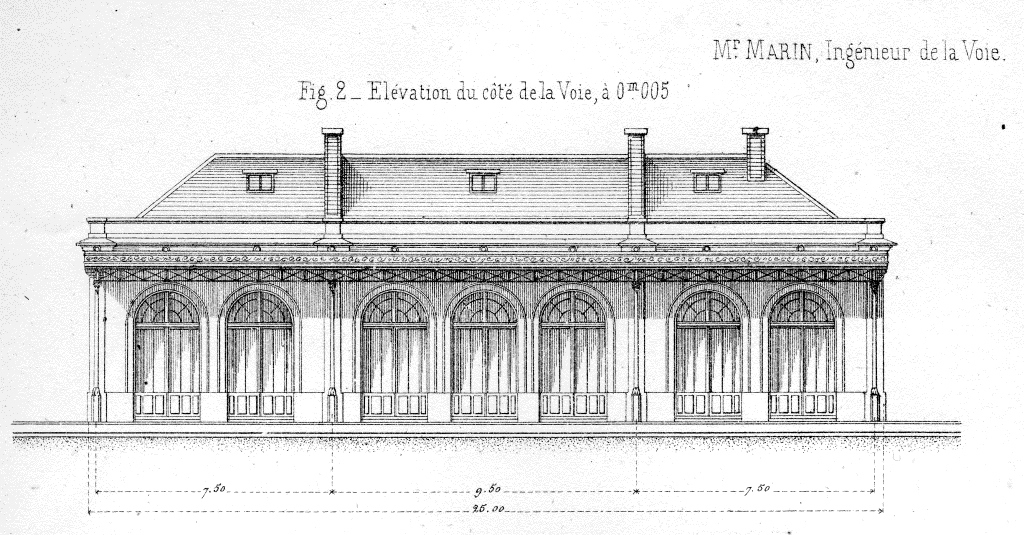

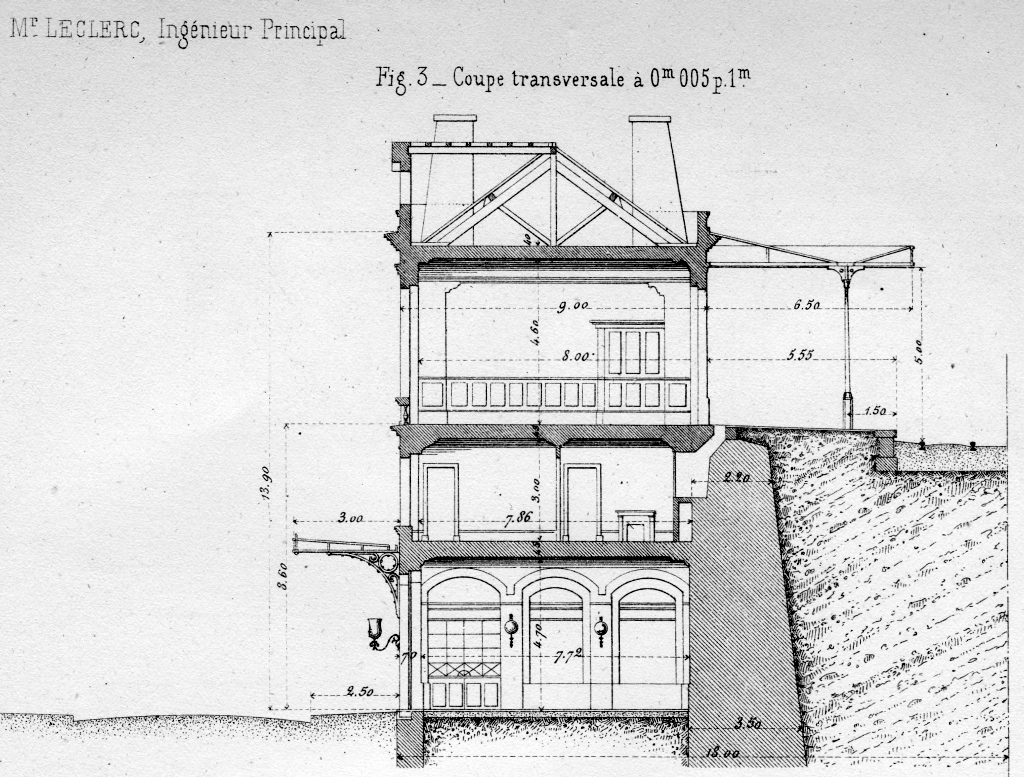

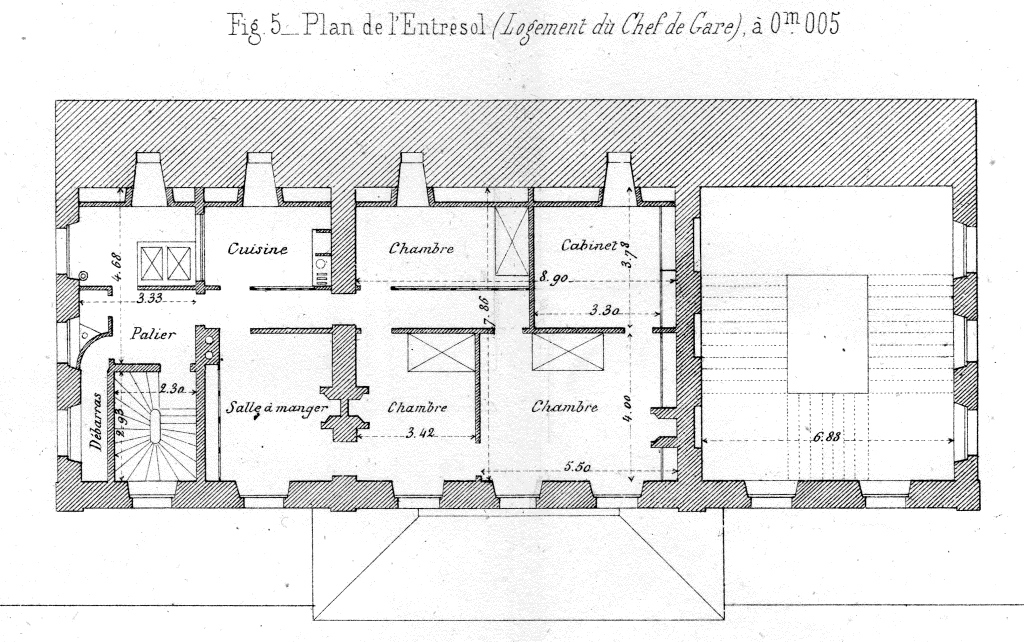

La gare Vaugirard fait partie du groupe de gares construites lorsque la Petite Ceinture est en viaduc sur le terrain naturel. Le bâtiment se présente sous la forme d’un immeuble relativement important, de trois niveaux. Trois travées comportent trois ouvertures au centre et deux sur les côtés. Une horloge couronne le tout et un grand escalier extérieur rejoint la plate-forme. Ce modèle ne se trouve plus que dans les deux gares de Vaugirard et de Masséna. Le bâtiment est implanté au niveau de la rue, parallèlement à la voie ferrée, les deux premier niveaux sont construit contre terre et n'ont pas de façade côté quai. Le dernier niveau est quand à lui ouverts sur 4 côtés et dessert directement le quai.